La parrocchia

Dal profilo parrocchiale, Contra e Tenero ebbero storie diverse. La parrocchia con sede nella chiesa di San Bernardo a Contra sembra essersi formata nel XVI secolo. La chiesa fu rinnovata più volte. Limitandoci al XIX secolo, ricordiamo che nel 1825 fu costruito l’altare maggiore di marmo con la balaustra, nel 1833-35 fu sostituito il soffitto ligneo, nel 1863 fu affrescata dall’artista di Aurigeno Giovanni Antonio Vanoni. Dalla parrocchia di Contra dipende l’oratorio della Fraccia, costruito e ampliato nel XVII secolo e restaurato con dipinti decorativi nel 1878. Il legame di quest’oratorio con Locarno sembra essere stato stretto: i sacerdoti nel Settecento provenivano in genere da casati locarnesi (Nessi, Pebbia, Travelli) e la torre lì vicina è detta «dei Marcacci».

La parrocchia di San Vincenzo Martire, con chiesa principale a Tenero, comprendeva anche Gordola e le Mondacce di Minusio. Fu costituita nel XIV-XV secolo. La chiesa di Tenero fu consacrata nel 1761. L’altare maggiore, di marmo e sormontato da un tempietto, fu donato dal prevosto Francesco Franzoni nel 1887. Le tre campane sono del 1872-1877 e furono fabbricate, come diverse altre della nostra regione, dalla fonderia Bizzozero di Varese.

Nel 1896 fu aperta al culto la nuova chiesa di Sant’Antonio di Gordola e la chiesa di Tenero perse le sue prerogative; la parrocchia traslocò a Gordola e la chiesa di San Vincenzo Martire fu dichiarata comparrocchiale. Gli abitanti del paese continuarono a ricorrere preferibilmente al parroco di Gordola, ma Tenero contribuiva anche alla congrua del parroco di Contra. Poi, nel 1903, dopo la nomina di un nuovo viceparrocco, l’Assemblea parrocchiale di Contra chiese e ottenne che la sua giurisdizione fosse estesa a tutto il comune, compreso Tenero. Nel 1904 l’uso della chiesa di San Vincenzo fu ceduto alla parrocchia di Contra. Negli anni seguenti, a più riprese, il Consiglio parrocchiale cercò il sostegno delle autorità civili per acquistare la chiesa che era una specie di enclave di Gordola all’interno del comune di Contra. Le trattative durarono a lungo. Nel 1921 le assemblee parrocchiali di Gordola e Contra accettarono la proposta della curia vescovile di istituire una nuova parrocchia di Tenero-Contra, comprendente le terre di Contra, Tenero, Mondacce e Mappo. La chiesa di San Vincenzo fu venduta ai parrocchiani di Tenero. Alla chiesa di San Bernardo a Contra fu attribuito il grado di chiesa comparrocchiale.

Risolta la questione di Tenero, si pose ora quella di Contra. Nel 1940, grazie al beneficio parrocchiale fondato dalle sorelle Caterina e Carolina Canevascini, fu possibile istituire una nuova parrocchia di Contra, indipendente da quella di Tenero.

Nel 1975 fu restaurato l’oratorio della Fraccia. La chiesa di San Vincenzo fu sottoposta a forti restauri nel 1928, nel 1963 e trasformata successivamente secondo le nuove disposizioni liturgiche. Un ulteriore restauro intervenne nel 1987. In anni più recenti, nel 2004, è tornata a risplendere la chiesa di San Bernardo, già restaurata nel 1968, quando furono riportati alla luce dimenticati affreschi quattrocenteschi.

© foto Gianni Cima

Un itinerario attraverso le chiese, gli oratori e le cappelle del nostro territorio, tra Medioevo e Novecento

Premessa

Il contributo sugli edifici sacri del territorio è stato concepito in forma di piccola guida storico-artistica. Pensiamo infatti che questa scelta faciliti la lettura e risponda a domande che giustamente tutti noi ci possiamo porre intorno all’ubicazione di una data cappella, ai valori architettonici di un edificio, a particolari scelte iconografiche, nell’ambito di quello che è il patrimonio tramandatoci e che, per quanto ancora possibile, dovremmo preservare con cura e rispetto.

La storia di una regione, il comportamento dell’uomo nei confronti della natura o delle avversità della vita possono essere compresi, rispettivamente spiegati, anche attraverso l’esame di edifici sacri, grandi o piccoli che siano, che incontriamo all’interno di un comprensorio giurisdizionale. Ci apprestiamo quindi nel nostro caso a leggere lungo i percorsi che collegano la campagna di Tenero alla Fraccia, alle Mondacce (che fanno parte del comune di Minusio), alla Costa e al terrazzo di Contra, cappelle, chiese e oratori che le varie comunità o singoli abitanti, attraverso i secoli, hanno voluto edificare su un territorio, racchiuso tra il fiume Verzasca e la Vall Téndra, non molto esteso, ma dalla configurazione estremamente interessante e in posizione strategica, come ben si vede osservandolo dal Piano di Magadino.

I testi, in particolare per quel che concerne la parte storica, sono una sintesi delle notizie edite in Ticinensia, nonché negli studi che Piero Bianconi, Virgilio Gilardoni e Giuseppe Mondada hanno dedicato ai monumenti di Tenero-Contra e dintorni. Il rimando, in nota, a questi autori è tuttavia limitato a dati specifici, come la citazione di documenti particolari, alcune attribuzioni o la descrizione di «deperdita».

3. Cappella della Cascáda

In zona la Cascáda, in cima alla ripidissima scalinata del sentiero per le Mondacce, è rimasto intatto un pezzo di muro dipinto, parte di un edificio descritto come cappella da alcuni autori, affiancato da un arco parzialmente rifatto, sotto il quale passa il sentiero. La costruzione, con il muro occidentale a strapiombo sul vallone della cascata e una finestra, quasi una feritoia, ma tamponata sul lato esterno dall’intonaco e dalla pittura nel muro sudorientale, non è mai stata esaminata, ma sembra essere stata edificata in questa zona strategica di passaggio quale ideale posto di osservazione, forse sorta in relazione alle parallele e poco distanti fortificazioni della Fraccia. Il dipinto – qua e là un po’ rozzo per alcuni rifacimenti e ritocchi – mostra una Maria Regina avvolta in un ampio manto col Bambino benedicente, affiancata da san Giovanni Battista a sinistra e da un Angelo custode a destra. Il Bianconi lo riteneva del XVII secolo e vi aveva ancora letto le sigle: «D.P.S.F.F.» accanto alla testa della Vergine.

4. Cappella dell’Oratorio della Fraccia

Fra le cappelle va segnalata anche quella che ha dato origine all’Oratorio della Fraccia (vedi più avanti). Nel corso dei restauri degli anni 1975-77, dietro all’altare sono infatti state liberate le tracce di un tabernacolo votivo alla Vergine, edificato intorno al 1636 da due fratelli di Contra. Quale Madonna vi fosse raffigurata non è chiaro, le tracce sul muro erano troppo frammentarie per una identificazione. Le scritte dedicatorie (forse erano due, sovrapposte) in lettere maiuscole recitavano: «Mat[teo] Galisc[iotti]» e «fratell[o] Anto[nio?] canep[aro/i?]» […] «questa capela […] anno 1636».

5. Cappella della Madonna di Re

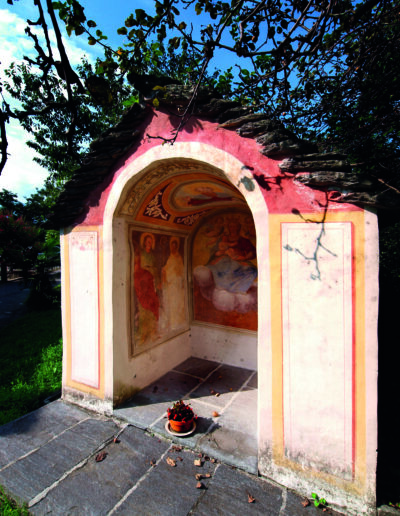

Proseguendo il nostro percorso verso l’alto, incontriamo sul vecchio sentiero, appena prima del piccolo cimitero delle Mondacce, un tabernacolo dedicato alla Madonna di Re, la ben conosciuta Madonna del sangue venerata in Val Vigezzo fin dal 1494. La Vergine, che emerge da un fondo di nubi, tiene in mano la tradizionale rosa. Il Bambino benedicente, già grandicello, in piedi davanti alla Madre, sostiene il rotulo con la scritta in lettere maiuscole «In gremio matris, sedet sapientia patris». Si tratta di una delle varianti di questa nota immagine, qui con il seno coperto; la Madonna di Re originale è infatti una Madonna del latte. Sulle pareti laterali sono raffigurati i santi Antonio da Padova e Orsola. La cappellina è datata «1849» nel timpano, dove appare pure la scritta in maiuscolo: «Giacomo/Tognetti Lasciò A S.o F.o [a suo figlio o fratello?] di F.e [fare] quest’/Opera». La venerazione di sant’Orsola è piuttosto rara nella nostra zona: l’immagine è quindi da intendere come segno di particolare devozione privata da parte dei committenti.

Poco oltre il cimitero, all’incrocio con la strada che giunge da Minusio, sorge l’oratorio di San Giuseppe delle Mondacce (vedi più avanti).

6. Cappella di Morès de Sóra

Continuando verso l’alto, in zona Morès de Sóra, una cappellina di origine forse ancora seicentesca, invitava a sostare, nel senso di una «possa» durante la faticosa salita, davanti a un’immagine della Vergine. L’edicola è stata trasformata e restaurata negli anni 1938 e 1988, date che sono dipinte in facciata. All’interno è raffigurata una Madonna col Bambino sotto la quale sta la scritta in maiuscolo: «Pompeo Tonascia/fecit/Mater Divinae Gratiae/A D/ MCMLXXXVIII». A quest’epoca risale anche l’ornamentazione dipinta a racemi fioriti che fuoriescono da due vasi ai lati della nicchia e la scritta dedicatoria alla Vergine delle Grazie che ritorna sul timpano.

7. Cappella della fontanella

Un piccolo tabernacolo edificato sopra una fontanella datata 1865 segna l’imbocco della stradina per Cóntra Sótt: all’interno compare una Maria Immacolata. È uno dei significativi casi di sorgenti o fontane affidate alla protezione della Vergine. Citiamo, per rimanere in zona, il bell’esempio a Rivapiana di Mergoscia, dove a proteggere la fonte è una Madonna di Re, o, ancora, la cappella originaria della Madonna della Fontana di Ascona.

8. Cappella di Beltríga

A Beltríga, a pochi passi dalla vecchia mulattiera, una piccola cappella, quasi quadrata e bassa, con profonda nicchia, si rivela una tipica struttura del Seicento. All’interno vi sono raffigurati due angeli che incoronano la Vergine col Bambino seduta su un trono di nubi. È affiancata a sinistra dai santi Giovanni Evangelista e Bernardo; a destra, da Rocco e Sebastiano. Sulla volta è l’Eterno. Il sacello, ridipinto pare nel 1930 e protetto allora da una cancellata lignea, tolta con gli ultimi interventi del 1995, portava l’iscrizione, oggi quasi totalmente scomparsa: «Giacomo de Adamo consulo de Contra l’anno 1632 a nome del Comune ha fatto fare». Si trattava qui di una cappella di fondazione pubblica, non sorta quindi per devozione o voto privati. Una ricerca d’archivio intorno agli anni Trenta del Seicento, potrebbe spiegare le ragioni di tale edificazione: è possibile che si trattasse di un voto collettivo in un periodo di calamità qual è stata la prima metà del Seicento: basti pensare ai processi per stregoneria che hanno visto la condanna al rogo nel 1626 anche di due contresi, o alle ondate di carestia e di epidemie (come la peste) nel primo trentennio del secolo! Significativa comunque la scelta di san Bernardo e dei due santi invocati nei casi di pestilenze. I dipinti sono stati restaurati nel 1995 da Thomas Krag.

9. Cappella di Campèi

Su un terreno privato in zona Campèi, poco sotto la chiesa di San Bernardo sorge poi un tabernacolo edificato nel 1729, come ci rivela la data incisa nell’intonaco del fianco sinistro e riportata nella scritta che ricorda il restauro, avvenuto nel 1995 pure per cura di Thomas Krag. Presenta un’Incoronazione della Vergine di tipo tradizionale, quindi con Dio Padre e il Figlio che sostengono la corona, ed è curiosamente attorniata sulle pareti laterali sia da san Bernardo d’Aosta sia da Bernardo abate, affiancati da sant’Antonio da Padova e da un angelo (custode). Bernardo d’Aosta, in abito bianco e nero, ha come attributi un giglio e il modellino di una chiesa, mentre Bernardo abate, vestito completamente di bianco, ha nelle mani il pastorale, rispettivamente la catena con la quale teneva a bada il demonio posto ai suoi piedi, demonio purtroppo cancellato! Nella piccola volta sono raffigurati quattro angioletti, di cui due musicanti.

10. Cappella del Rosario

Come invito e sollecitazione alla recita del Rosario può essere letta la raffigurazione nel tabernacolo edificato sulla strada principale ai piedi della frazione di Costa. L’edicola, a pilone, reca nell’arco della nicchia la seguente dedica in lettere maiuscole, datata: «Giov. Giacomo Dadami e Suovi [sic] filii F. F. 1868». Nella nicchia sono raffigurati la Madonna del Rosario con san Domenico, sotto i quali sta la scritta ormai quasi illeggibile: [sic] «flagellom Demonum/Rosariom est (Pontifex Adrianus VI)». Sulle pareti laterali sono dipinti i santi Giuseppe e Carlo Borromeo. La cappella è variamente attribuita a uno dei pittori Pedrazzi di Cerentino: Giacomo, o Giacomo Antonio.

11. Cappella di Costezóra

A Costezóra, nella zona più alta della frazione di Còsta, un tabernacoletto dalla tipica struttura seicentesca, sembra voler marcare la fine del nucleo abitato. Il prospetto è decorato da bei girali fogliacei; nel timpano è dipinta la data «1640», mentre la scritta, su due o tre righe ai lati della nicchia, è quasi completamente scomparsa. Si intravvedono ancora le lettere: «…Giovanni… questa opera … f.f. settembre…». Nella nicchia stessa è raffigurata l’Incoronazione della Vergine nella versione con angeli. Il Bambino, seduto in grembo alla Madre, tiene in mano un globo. Sulle pareti laterali sono dipinti i santi Giovanni Evangelista e Andrea; nella volta compare l’Eterno. I dipinti dovrebbero essere dello stesso pittore operante nella prima cappella citata, quella del Gerbión, il cui tema centrale è pure un’Incoronazione della Vergine affidata a degli angeli.

Le chiese

La Parrocchiale dei Santi Pietro e Vincenzo

Storia

Si pensa che già nell’alto medioevo esistesse in territorio di Tenero un piccolo edificio sacro, sorto in vicinanza o nell’area di una necropoli e lungo l’antica Via Francesca, importantissima arteria di transito fin dall’età romana. La dedicazione a San Pietro ne sarebbe una ulteriore prova o conferma. La prima menzione ufficiale della chiesa risale al 1238 («ecclexia sancti petri de gordura»); nel 1419 compare la doppia dedicazione ai Santi Pietro e Vincenzo, mentre nei documenti posteriori il titolo è variamente riportato. La chiesa è poi detta sia di Tenero, sia di Gordola: nel 1454 ad esempio, è citata come dei Santi Pietro e Vincenzo di Gordola. Questioni giuridiche (non del tutto chiare) fra Tenero e Gordola hanno fatto sì che il territorio sul quale era sorta la chiesa, poi parrocchiale di Tenero, appartenesse al comune oltre la Verzasca, con funzione di parrocchiale, e rimanesse tale fino alla fine del Cinquecento, quando a Gordola veniva edificata una chiesa dedicata a Sant’Antonio, seguita poi dalla costruzione del campanile nel 1771 e del nuovo grande tempio tra il 1830 e il 1896. Ciò ha comportato il trasferimento, nel 1898, delle prerogative ecclesiastiche da Tenero a Gordola e, nel 1921, la cessione da parte dei gordolesi dell’edificio sacro di Tenero alla nuova parrocchia di Tenero-Contra.

Storia dell’edificio

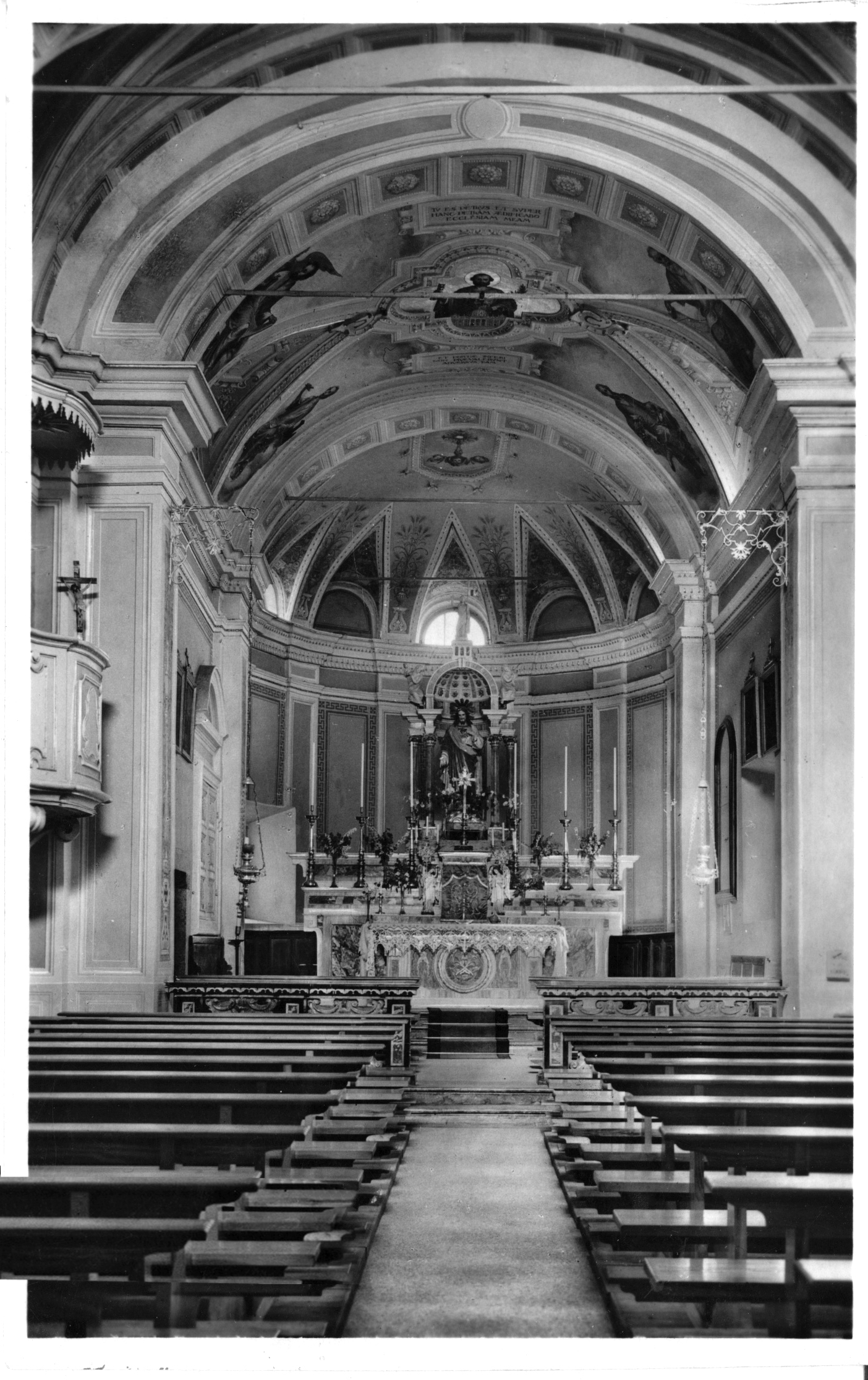

Tracce dell’edificio altomedievale a Tenero non sono mai state ricercate e nemmeno emergono dalla lettura degli attuali muri della chiesa medievale che ancora nel 1596 veniva descritta dai vescovi visitatori come vetusta, a una sola nave, con il soffitto ligneo, il coro sotto volta e, quale dipinto murale, un Crocifisso affiancato dai santi Pietro e Vincenzo. Tuttavia, la data del 1586 incisa sull’architrave della porta principale, «1586 P PRO ALBNO» sembra indicare lavori (migliorie? un ingrandimento?) eseguiti in quell’anno sotto la cura dell’allora presbitero Pietro Albertino. Tranne pochi interventi, non tutti ben definibili, ai quali ha partecipato anche un mastro Giovanni Merlini nel 1686, la chiesa mantenne probabilmente la sua vecchia struttura fino agli inizi del Settecento. Nel 1719 infatti risulta edificato il nuovo coro luminoso ed elegante nella sua forma (il presbiterio potrebbe però incorporare vecchi muri). Negli anni 1742-47 è seguita l’edificazione della nuova navata, cappelle laterali comprese, e del campanile (1742-44), forse su progetti dell’architetto Francesco Antonio Bettetini di Ascona che nel 1742 era stato chiamato per una perizia relativa al tetto pericolante della vecchia navata. Nel 1751 infine è stata iniziata la costruzione dell’ossario-oratorio prospiciente la facciata della chiesa, che si pensava di collegare a quest’ultima con un porticato. La nuova, o rinnovata, chiesa (dato che non sono stati chiariti i diversi interventi della prima metà del Settecento, soprattutto per quel che riguarda il corpo della sagrestia e la sua massiccia sopraelevazione) risulta consacrata nel 1761. L’interno della chiesa ha subito interventi nel 1928 in particolare con la decorazione pittorica delle volte, poi nel 1963 e ancora negli anni 1986-87 con una ripulitura generale e un nuovo arredo liturgico a cura di Carlo Darani.

Esterno

La chiesa è sorta ai piedi del pendio retrostante, da dove partivano anche gli antichi collegamenti verso le varie frazioni collinari e montane delle Mondacce, della Còsta e di Contra. È perfettamente orientata e si presenta al visitatore con la sua fiancata meridionale modulata dalla parte absidale, dalla cappella laterale cui è accollata la casa parrocchiale e dal campanile retrostante. Dietro il coro è ubicato il cimitero, mentre l’area davanti alla facciata è un po’ snaturata dalle moderne esigenze di mobilità, dall’asfalto e da posteggi. Quasi tutto l’edificio e la cella campanaria sono intonacati, creando un forte contrasto cromatico con la canna del campanile in muratura grezza, il suo tetto a piramide sormontato da un pilastrino, la cappella laterale pure in pietra viva e la copertura in piode della chiesa. Le finestre alte sono tutte a lunetta. La facciata, tripartita da lesene e cornicioni, con finestra e oculo nel timpano, presenta ancora tracce di dipinti: a destra si riconosce un san Pietro con le chiavi. Sull’architrave del portone sono incise le cifre cinquecentesche riportate sopra. Oggi l’entrata è completamente rifatta.

È in muratura grezza anche l’edificio concepito quale oratorio-ossario, oggi cappella multifunzionale. Vi sono stati collocati alcuni arredi sacri della chiesa, fra i quali l’antica copertura lignea a tempietto del battistero, oggi posto al centro della chiesa.

Interno

La chiesa presenta due campate rettangolari comprese fra due campate minori, di cui la seconda ha funzione di innesto fra la navata e il presbiterio quadrato, chiuso da un coro semicircolare. Sopra un doppio cornicione che corre lungo tutto il perimetro, è impostato un soffitto a botte modulato da vele, mentre il coro è chiuso da una calotta a sette spicchi. In occasione degli ultimi interventi, la parte pittorica decorativa della volta è stata mantenuta per quel che riguarda gli elementi figurati; i delicati motivi ornamentali sono stati conservati solo nella navata. Si leggono ancora, partendo da occidente: uno stemma vescovile, il Martirio di san Vincenzo, Cristo e i fanciulli; una targa con un cuore fiammante e, sopra il coro, i quattro Evangelisti e san Pietro al centro. Sono lavori del pittore decoratore Pompeo Maino, molto noto e attivo negli anni 1920-30 anche a Gordola e nel Gambarogno.

Dell’arredo settecentesco che aveva entusiasmato il vescovo in visita nel 1761, sono tuttora visibili alcune opere che meritano una menzione. Si tratta delle alzate d’altare in stucco e finto marmo dipinto di autori anonimi nelle cappelle laterali e di due variopinti paliotti tripartiti di scagliola applicati alle mense, opere queste, firmate da Giuseppe Maria Pancaldi di Ascona e datate «1745». Presentano al centro una Madonna Addolorata trafitta da una spada, rispettivamente un monte sormontato da una stella e dalla scritta in maiuscole «vidimus et venimus», temi riferibili alle dedicazioni dei due altari all’Addolorata e ai Re Magi.

La parte del presbiterio e del coro è stata completamente rifatta, anche con la posa di un nuovo pavimento in marmo travertino, che al centro forma un semicerchio per sottolineare la presenza del battistero cinquecentesco tolto dalla originaria nicchia in fondo alla chiesa. Mensa e ambone sono in materiali misti. La simbolica «Trinità» applicata alla parete del coro, è opera dello scultore Flavio Paolucci. L’antica sagrestia con un soffitto a volta abbassata con vele e cornice centrale in stucco è stata aperta sul coro a uso dei fedeli. Nel coro sono stati ricollocati gli stalli, già alla Madonna del Sasso di Orselina. Nei sedili centrali si leggono le sigle «V.B.C.D.C.sa/1794» e «CL.F./1986» riferibili al legnamaro settecentesco, non identificabile, rispettivamente al restauratore Luigi Catenazzi. Nell’area del coro hanno pure trovato posto due angeli reggicero del tardo Seicento, dorati e policromati.

Altri interventi hanno interessato la vecchia nicchia del battistero, dove oggi è esposto un Cristo alla colonna, scultura lignea policromata del XV secolo, e il locale sulla sinistra adibito a museo degli arredi sacri della parrocchia, con alcuni bei paramenti e oggetti di culto.

Parecchie sono le tele, di autori tuttora ignoti, oggi restaurate e appese in chiesa. In particolare si tratta di: un san Sebastiano (XVII secolo) e un Crocifisso con mela e serpente, interessante per l’iconografia (XVII/XVIII secolo) appesi alle pareti; due tele centinate con san Pietro e san Vincenzo (XVIII secolo) nella cappella di sinistra; un’Addolorata (XVIII secolo) e una sant’Anna con la Vergine e il Bambino (XVII secolo) nella cappella di destra. Sull’altare nella cappella di destra è stata collocata la scultura lignea policromata di una Madonna Assunta (posta su un supporto non originale): è un lavoro spagnolo del XVIII secolo, acquistato negli anni Ottanta sul mercato antiquario.

Elfi Rüsch